来源:晋中晚报时间:2024-06-07

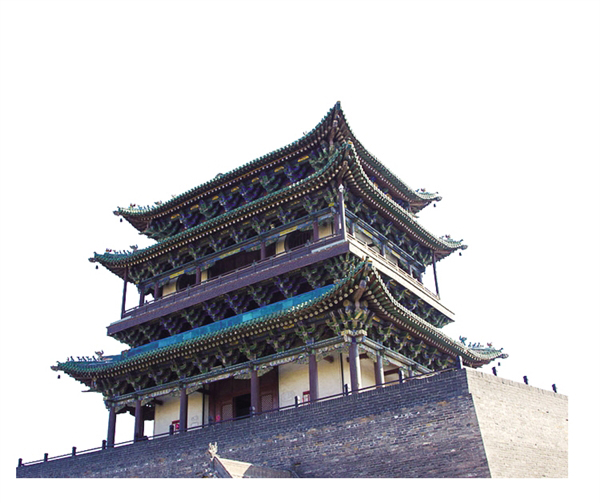

平遥古城

双林寺

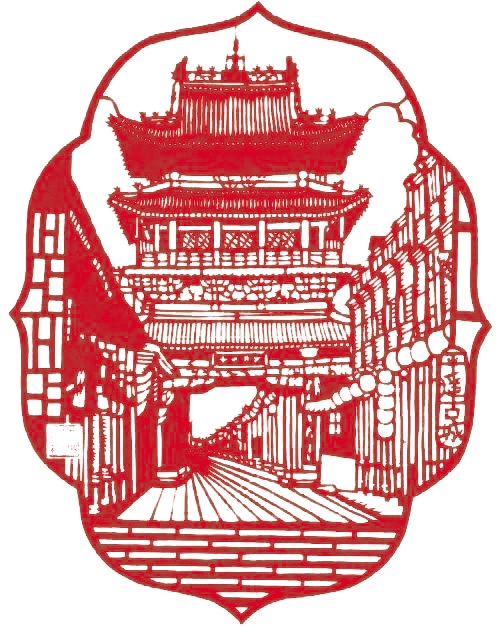

剪纸

推光漆器

每年6月的第二个星期六是我国的“文化和自然遗产日”,今年“文化和自然遗产日”是6月8日。近年来,我市不断提升文化遗产保护力度,创新文化遗产利用路径,让古老的文化遗产在晋中大地焕发勃勃生机,绽放时代新韵。

系列活动 献上文化大餐

文化遗产承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,彰显着中华文明的无限魅力。6月8日“2024年文化和自然遗产日”当天,我市各县(区、市)将开展系列主题宣传活动,为公众奉上一场场精彩的文化盛宴,使文化遗产在赓续传承中焕发勃勃生机。

平遥县文物所打出“线上+线下”组合拳,营造保护文物和文化遗产的浓厚氛围。线上,该所与平遥县融媒体对接,开展系列专栏宣传,并利用大屏幕推送平遥古城宣传视频和双林寺、镇国寺数字化保护项目的科技成果成效展示;线下,将在平遥古城南门(迎薰门)内兴国寺遗址进行现场宣传,通过摆放宣传展板、设立咨询台、发放宣传资料等方式,全方位展出该县文物保护近年来的工作成果。

介休市文化和旅游局也将开展丰富多彩的活动,包括博物馆馆藏文物修复展、第四次全国文物普查宣传、《寒食文化拾趣》《千年窑火 —— 介休琉璃技艺的历史与传承》现场授书仪式、2024年介休市第十一批县级非物质文化遗产代表性项目授牌仪式、非遗项目现场体验互动、为介休市非遗馆——“香文化分馆”揭牌等,旨在提高全社会非物质文化遗产的保护意识,激发新一轮保护文化遗产的热潮。

传承晋商文化,树立文化自信。祁县晋商文化博物馆将开设文化遗产保护主题展览,邀请广大市民、游客走进场馆,通过互动体验,感受文化遗产魅力。同时,将举办文化讲座和传统民俗表演,让群众在传统秧歌和心意拳展演中,感受源远流长的民俗文化。

乔家大院民俗博物馆的活动同样精彩。届时,市民可参加文化讲座,了解乔家大院保护现状;参观传统民俗表演,在舞狮、舞龙、秧歌中尽享文化大餐;走进文化遗产保护主题展,增强文化自信;进行亲子互动体验,增进亲子感情,培养学习兴趣。

(李娟)

精准施策 守护历史赠予

文化遗产是中华优秀传统文化的重要载体。我市拥有5539处不可移动文物,69处国家级文物保护单位。近年来,市文化和旅游局精准施策,确保不可移动文物保护和抢险维修顺利完成,让晋中厚重的历史文化符号更加彰显。

文物保护修缮不是一劳永逸的,必须实时观测和定期维护,才能确保安全。为进一步强化平遥县双林寺、镇国寺、平遥古城、日昇昌票号旧址等4处国宝级文物的保护和利用,我市按照“一宝一策”原则,出台了《关于进一步加强平遥县列入国宝级文物保护利用工作的通知》,稳步推进国宝级文物保护利用工作。同时,市文化和旅游局大力推动地下文物保护,全面加强低级别不可移动文物保护,组织11个县(区、市)制定了利用政府一般债券支持低级别文物保护修缮10年计划。

非物质文化遗产凝聚着中华民族的智慧,是中华文明绵延传承的生动见证。目前,我市共有国家级非遗代表性项目21项、省级128项、市级352项、县级1010项,国家级非遗项目代表性传承人19人、省级176人、市级475人、县级1818人。

为保护好、传承好非物质文化遗产。近年来,我市在非遗活态传承合理利用、文物价值挖掘以及城乡历史文化遗产利用等方面进行了有益探索。如:出台的《晋中市太谷传统医药国家级非物质文化遗产保护条例》《平遥推光漆器髹饰技艺保护条例》,为我市的非遗保护工作提供了坚实的法治保障;颁布的左权民歌开花调、小花戏和平遥推光漆器技术规范三个非遗保护地方标准,确保了非遗技艺传承的不走样、不失真。

此外,我市对濒危的非遗项目实施抢救性保护,对和顺夫子岭弦腔等传统戏剧进行记录,对13名非遗代表性传承人进行了抢救性记录。同时,广誉远中医药博物馆、平遥牛肉博物馆等非遗主题馆的建成,为市民和游客提供了一个直观了解晋中非遗的窗口。 (张凯鹏)

非遗体验 促进旅游发展

盛夏时节,在平遥印象新街的平遥又见非遗体验馆里,游客们围坐在剪纸非遗传承人身旁,手持剪刀,时而轻挑慢剪,时而快刀斩乱麻,不一会儿一幅幅精美的剪纸作品便跃然眼前。平遥剪纸,一项非遗代表性项目,此刻正通过古城景区的平台,吸引着来自全国各地游客的关注。

作为中华民族的文化瑰宝,非遗不仅是历史的见证,更是文化的传承。在平遥古城,非遗不仅丰富了旅游的内容,更为游客提供了触摸历史、体验文化的机会。

平遥面塑、平遥剪纸、传统布鞋、平遥传统白铜器、平遥传统堆绣、宋氏中医胃病疗法、健脾丸制作技艺、传统麦秆画……走进位于又见平遥文化产业园内的非遗体验馆,非遗项目琳琅满目,让人目不暇接。传承人的现场讲解、技艺演示更是让游客近距离感受到非遗的魅力。

平遥古城作为世界文化遗产、国家历史文化名城,不仅留存着大量文物古迹,也传承着丰厚的非物质文化遗产。为进一步推广平遥文化产业园的文化经济,提升平遥文化产业园运营效率,在平遥文化产业园繁华地段创设了平遥又见非遗体验馆。

“这些非遗项目不仅体现了劳动人民的聪明才智,也体现了中华优秀传统文化的魅力。”在非遗体验馆,来自河北的游客卜新华体验剪纸技艺后表示。

平遥县非遗传承人联盟秘书长邓晓华表示,“又见非遗体验馆将静态与动态相结合,展现了非遗项目的整体面貌及精神内核,集展示、制作、销售、研学体验等多种方式于一体,促使更多人对非物质文化遗产保护和传承有更全面、深刻的理解和认识。”

(武玲芳)

深入挖掘 绽放时代光彩

历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的宝贵资源。近年来,我市充分挖掘文物和文化遗产的多重价值,丰富人们的历史文化滋养。

丰富多彩的文化遗产,承载着中华文化、中国精神的价值符号,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。为了让这些文化遗产焕发新光彩,我市持续推动非遗六大品牌建设。传承千年的平遥推光漆器成为国礼,让中华瑰宝享誉海外;晋剧、形意拳等非遗项目植入平遥古城、乔家大院等景区,晋商大院成为热门打卡地;举办“左权国际民歌汇”,让左权民歌、小花戏声名远播;传承近500年的“中华老字号”广誉远中医药闻名全国;中国社火之乡吸引八方游客看社火;祁县人工吹制玻璃器皿成为“一带一路”重要出口产品,祁县成为“中国玻璃器皿之都”。

为了让更多人了解和体验非遗技艺,建成晋中文化生态保护区晋中市非遗馆,全市11个县(区、市)相继建成非遗综合传习中心,以及各类非遗传承体验场馆。广誉远中医药博物馆等非遗主题博物馆,成为对外宣传展示交流的重要窗口。市县两级博物馆推出各类原创展览并引进各类临展,吸引众多游客观看。同时,各博物馆加强线上展示工作,晋中市博物馆《千秋遗珍、光耀晋中线上展》、昔阳县博物馆VR全景数字展馆等,应用数字科技打破时间和空间的限制。

此外,我市非遗还走进校园,纳入基础教育和高等教育体系。左权小花戏、寿阳爱社以操课形式被引入当地中小学课间活动;平遥县依托现代工程技术学校开设平遥推光漆器髹饰技艺工艺美术班;晋绣、形意拳、祁太秧歌、榆社霸王鞭等非遗项目相继在山西部分高校、职业院校建立了省级优秀传统文化艺术教育基地;晋中学院以非遗研究带动本校非遗正规教育的开展。 (张颖)

惠及群众 连接现代生活

寿阳的油柿子、酸菜、红烧饼,灵石的喜馍、赵师傅八大碗、田再田蜂蜜,介休的贯馅糖、郝家堡驴肉,和顺的寒湖月饼、散面粥……就问你,想不想吃?别急,除了去当地品尝以外,这些制作技艺已被列入非物质文化遗产名录的特产,如今在线上渠道都能买到,满足大家不同的美食需求。

“来来,大伙儿快尝尝咱的油花花!”在2023黄河非遗大展中,平遥田隆祥油花花制作技艺非遗代表性传承人田宝荣,带着他那辆造型独特的木推车,亮相面食文化主题展区,随着一声声吆喝,田隆祥的展台前挤满了品尝询价的客商,“又酥又脆,好吃!”大家吃得美滋滋。

“油花花也叫‘油蛋蛋’,主要以面粉、鸡蛋、白糖、蜂蜜、大豆油等为原料,经过配料、和面、醒发、塑形、油炸、晾干等工艺加工而成,曾是晋商走南闯北的随身干粮。弘扬晋商精神,就是要让油花花走出去。”田宝荣说。

如果说山西老陈醋可以为您的饭菜“锦上添花”,那么,国家级非遗产品太谷饼、“山西十大名枣之一”——太谷壶瓶枣等,均可让您“胃口大开”。6月8日,即将在太谷区举办的2024年文化和自然遗产日第三届美丽乡村艺术节暨小白乡第七届西瓜节上,想吃什么,欢迎您届时来挑选。

每年“文化和自然遗产日”期间,寿阳县都会举行非遗购物节。购物节期间,像省级非遗特产寿阳油柿子、韩愈茶食,市级非遗特产寿阳豆腐干、马家老醋,县级非遗特产南燕竹猪头肉、红烧饼等美食及传统刺绣、剪纸、五谷画等众多跟群众生活息息相关、绿色环保的非遗产品,都会通过线上线下渠道一一亮相,在助农增收和旅游消费的同时,满足广大人民群众的日常生活及精神文化需求。 (闫淑娟)

记者手记

守护文明瑰宝 传承智慧之源

史俊杰

时光流转,我们迎来了又一个“文化和自然遗产日”,今年的主题既是对过去的深情致敬,更是对未来的美好展望,它让我们在快节奏现代生活中停下脚步,去欣赏那些经过岁月洗礼的瑰宝,同时,也让我们思考,对于这份人类共同的荣光如何做好薪火相传,如何承担起应有之责。

出台一系列保护政策、开展一系列宣传活动、深入挖掘历史尘埃里的每个闪光点……一座晋中城,半部中国史,5539处不可移动文物,69处国家级文物保护单位,在这个特殊的日子里,我们仿佛穿越时空,回到了历史的长河之中,那些古老的建筑、传统的技艺、丰富的民俗,都是我们先祖智慧的结晶,是中华民族的瑰宝。它们见证了历史的变迁,承载了民族的记忆,是连接过去与未来的桥梁。

当我们沉浸在这些文化和自然遗产的魅力中时,也不禁要思考如何在现代社会更好地传承与保护它们。这是时代赋予我们的使命,也是我们对后代的责任。随着科技进步和时代发展,文化遗产的保护和传承也面临着新的挑战和机遇,而数字化、智能化等技术的应用,也为文化遗产的保护提供了新的手段和方法,我们期待可以通过建立数字博物馆、开展虚拟现实体验等更多方式,让这些宝贵的财富得以延续和发扬,让它们在新时代焕发出新的光芒。

“文化和自然遗产日”是每一天,也是每一年,文化和自然遗产是历史的见证,是民族的瑰宝,我们需要更加珍视和尊重自己的文化,更加坚定地走好文化传承的道路。

策划 / 路丽华

统筹 / 张凯鹏

摄影 / 杨洋 程婧